Бердяев. Тайна одного умолчания

18 марта, 2010

АВТОР: Павел Рыбкин

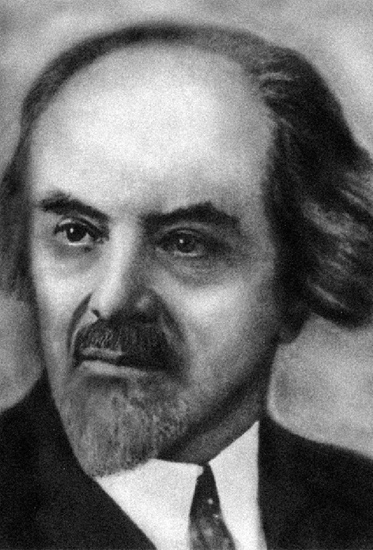

18 марта 1874 года родился русский философ Николай Бердяев.

Наследие Бердяева обширно, но с какой бы стороны его ни рассматривали, очевидно, что едва ли не главное место в нём занимает тема творчества. «Смысл творчества. Опыт оправдания человека» — быть может, самая сокровенная книга философа. Речь в ней идёт о переходе к новой религиозной эпохе, эпохе Третьего завета, когда человек раскроется как творец.

Поразительно, но Бердяев основывал свою теорию на том, что в первых двух заветах — Ветхом и Новом — о творчестве нет ни слова. Это, мол, великое умолчание, смысл которого нужно раскрыть. Возьмём и мы на себя смелость раскрыть смысл одного великого умолчания самого философа: в «Смысле творчества…» нет ни слова о скуке — чувстве, с которым до интимности близко знаком всякий творец (не исключая, видимо, и того, что на небе).

Несколько слов о философии скуки

Народ разучился скучать — в этом вся проблема.

Нет, конечно, все умеют клеймить что-либо скучным и делать кислую мину. Но слышать скуку, не говоря уже о том, чтобы слушать её и пытаться как-то разобрать это «парки бабье лепетанье, жизни мышью беготню» — тут не только умельцев мало, но и желающих почти никого нет. Почему?

Обращаться с подобным вопросом не имеет смысла ни к обывателям (у них есть как минимум телевизор, лучшее лекарство от скуки), ни к философам — что гораздо печальнее. Кажется, только норвежец Ларс Свендсен рискнул выступить в 1999 году (по-русски она появилась в 2003-м) с тоненькой книжицей «Философия скуки», где скука трактуется, прежде всего, как неотчуждаемое свойство самого бытия, как форма времени, а не только настроение или состояние души. Отмечая нехватку исследований в данной области (вполне ожидаемую), автор не извиняется и не оправдывается, напротив, он говорит прямо, что «если скука не может сегодня рассматриваться как вполне серьёзная тема, это повод призадуматься над судьбой самой философии». Похоже, он прав. Во всяком случае, после его «эссе», несопоставимого по объёму с трудами иных мыслителей, эти труды очень трудно воспринимать иначе, как только под знаком скуки — есть там о ней хоть словечко или нет.

Собственно, поэтому наш сугубо любительский (хотя бы потому, что юбилейный) разговор о философии Николая Бердяева и начался со скуки. Её тотальное отсутствие как проблемы поражает у мыслителя такого масштаба. Оно поражает тем более сильно, что Бердяев никогда не считал себя академическим философом, скептически относился к «научности» и называл философию не наукой, а особым искусством — искусством познания. Искусству же проблема скуки очень хорошо известна, в особенности романтическому, которое, по большому счёту, и открыло скуку. До этого были разве что апатия, усталость от жизни или тоска, но только не этот специфический шум чистого времени, ставящий под вопрос самое дорогое для нас теперешних — возможность персонального смысла. Бердяев — несомненный романтик, но о скуке он умолчал. Всегда гордившийся своим аристократизмом, он умолчал об этом более чем аристократическом чувстве (плебей — не скучает, он убивает время). Ярый противник «мира его» с давящей материальностью, он не заметил, что скука в первую очередь и доказывает примат духа над материей (ибо никакая материя во всей своей силе и славе не в силах её заглушить). Искатель смысла во всём — и прежде всего в творчестве — философ ничего не сказал о связи скуки с творчеством и тем более с поиском смысла.

Так в чём же дело? И вообще, не лучше ли все наши вопросы отмести как анахронические, дескать, нечего судить философа начала ХХ века с позиций начала века XXI (хотя, строго говоря, у нас нет никаких других оснований для суждения, ибо прошлое — увы, прошло). Допустим, проблематика скуки не была актуальна для того времени. Но если судить по количеству работ на эту тему, она не слишком актуальна и сегодня. Это во-первых. А во-вторых, чьё-то молчание — ещё не повод, чтобы и нам молчать. Например, отсутствие всякого разговора о творчестве в Библии не помешало Бердяеву в одной из центральных своих работ (она так и называется: «Смысл творчества…») рассматривать такое отсутствие как великое умолчание, больше того — дедуцировать из него, этого умолчания, неотвратимость новой религиозной эпохи — эпохи Третьего завета, в ходе которой человек раскроет себя как творческая личность, как соавтор Творца, и от создания жалких «культурных ценностей», пылящихся в музеях и библиотеках, наконец перейдёт к преобразованию самого бытия.

Бердяев — великий человек. Но уж если некий философ берёт на себя смелость написать Третий завет, развивая всё то, о чём в первых двух заветах умалчивается, то было бы только справедливо, чтобы любому грамотному человеку тоже разрешалось нечто похожее как минимум в отношении самого такого философа, а именно — право осмысливать и комментировать наиболее значимые (пусть лишь с точки зрения пишущего) зияния в материале.

Стулом по голове

И всё-таки, почему именно Бердяев? Ведь если про скуку философы вообще не пишут, то отчего бы не прикопаться и к любому другому из них?

На первый взгляд, Бердяев и впрямь не самый подходящий адресат. В том же «Смысле творчества» он прямо говорит, что философия для него — как влюблённость, а влюблённым в скуку наш герой точно не был. Он совершенно открыто строил свою философию на интуициях и аффектах, и ни меланхолия, ни русская хандра, ни английский сплин явно не принадлежат к их числу.

Бердяев с человеческой точки зрения — это во многом такой патриархальный барчонок (он родился в Киеве, в аристократической семье), гневливый и вспыльчивый, а местами даже склонный к откровенному самодурству. Без особого раскаяния (если вообще не с оттенком кокетства) он вспоминает в своих философских мемуарах, что в жизни ему случалось бить человека стулом по голове. В вологодской ссылке (расплата за увлечение марксизмом) он палкой отлупил чиновника губернского правления, который осмелился преследовать на улице знакомую Бердяеву барышню, а потом ещё и пригрозил своей жертве увольнением. Хорош ссыльный! Кстати, в Вологде Николай Александрович жил в гостинице, причём самой роскошной в городе (тогда называлась «Золотой якорь»), буквально превратив свою ссылку в курорт. Да что там говорить: когда жандармы брали Бердяева под арест, они ходили по дому на цыпочках, чтобы не разбудить изволившего почивать папеньку, ибо знали, что Александр Михайлович — друг генерал-губернатора и имеет большие связи в Петербурге.

Интересно и вот какое противоречие: один из самых пылких проповедников полноты жизни сам этой жизни не любил и часто впадал в настоящие пароксизмы брезгливости. Его бесили неприятные запахи, и потому он всё время пользовался духами. Его раздражало людское уродство и безалаберность. «Я всегда был педантически аккуратен, любил порядок в распределении дня, не выносил ни малейшего нарушения порядка на моём письменном столе». Так говорит о себе Бердяев, опять же не без кокетства называя педантизм обратной стороной своего врождённого анархизма и даже отвращения к государству и власти, хотя в действительности это, как обычно, — всего лишь прямое следствие врождённой же брезгливости.

У человека, который, по собственному признанию, всегда любил экстаз жизни больше самой жизни, скука должна была вызывать такую же брезгливость. И уж точно, что отдельного разговора не заслуживала, всегда (по умолчанию) идя в одном пакете с последствиями первородного греха и прискорбного человеческого послушания этим последствиями, на что философ нападал с особенном жаром.

Так надо ли к такому философу приставать со сукой, понимаемой онтологически, как исконный атрибут бытия?

Ответ — да! Потому что, с одной стороны, Бердяев и сегодня остаётся едва ли не самым глубоким исследователем творческой природы человека. А с другой — потому что последняя глубина в этом вопросе без разговора о скуке непредставима.

Утечка жизни

Напомним для начала, о чём говорит Бердяев в своём «Смысле творчества». Кончилась эпоха закона с её строгим Богом-Отцом, кончилась эпоха искупления с её милосердным Богом-Сыном, настаёт время Духа — творческая эпоха. Её наступление предопределено от начала времён, потому человек, созданный по образу и подобию своего Творца, не может не быть творческой единицей. Он обязан творить, и на этом пути не только максимально уподобится, но и раскроет свою непосредственно человеческую природу. Важно понимать лишь, что это творчество будет уже не искусство, не наука, не политика, тем более не какое-то там узко специальное ремесло, это будет восхождение самого бытия, творчество жизни.

Терминологически подобное восхождение — «теургия», но, увы, до сих пор все попытки превратить жизнь в искусство, а искусство — в живую жизнь, заканчивались неудачей. Возможно, самая яркая (и самая провальная) из таких попыток — жизнетворчество русских символистов, современников Бердяева. А лучшая статья об этом —

«Символизм не хотел быть только художественной школой, литературным течением. Всё время он порывался стать жизненно-творческим методом, и в том была его глубочайшая, быть может, невоплотимая правда… Эта правда за ним и останется, хотя она не ему одному принадлежит. Это — вечная правда, символизмом только наиболее глубоко и ярко пережитая. Но из неё же возникло и великое заблуждение символизма, его смертный грех. Провозгласив культ личности, символизм не поставил перед нею никаких задач, кроме «саморазвития». Он требовал, чтобы это развитие совершалось; но как, во имя чего и в каком направлении — он не предуказывал, предуказывать не хотел, да и не умел. От каждого, вступавшего в орден (а символизм в известном смысле был орденом), требовалось лишь непрестанное горение, движение — безразлично во имя чего. Все пути были открыты с одной лишь обязанностью — идти как можно быстрей и как можно дальше. Это был единственный, основной догмат. Можно было прославлять и Бога, и Дьявола. Разрешалось быть одержимым чем угодно: требовалась лишь полнота одержимости».

Что же из этого вышло? «Дело свелось к тому, что история символистов превратилась в историю разбитых жизней, а их творчество как бы недовоплотилось: часть творческой энергии и часть внутреннего опыта воплощалась в писаниях, а часть недовоплощалась, утекала в жизнь, как утекает электричество при недостаточной изоляции».

С точки зрения Ходасевича, существует два разных дара: дар жить и дар писать, и хотя оба они котировались очень высоко, воплотить их не то что разом, но даже в равной степени полно ни у кого из символистов не получилось.

Признавая всю прежнюю культуру неудачей, Бердяев тем не менее хранит молчание о неудаче в том числе и теургии. Активного «творчества жизни» у русских символистов он вообще не касается, словно не замечая его. Он лишь критикует у некоторых из них, например у А. Белого и А. Блока, их пассивное, мутное и двоящееся приятие революции как внезапного наступления эпохи Третьего завета. По мысли философа, эта эпоха может наступить лишь для тех, кто принял первые два завета — закона и искупления, кто принял Христа. Конечно, при такой позиции можно было бы и не говорить ничего о провалившемся жизнетворческом эксперименте, но, пожалуй, дело в другом — в том, что и сам Бердяев во многом разделял символистский критерий интенсивности, даже экстатичности как основный для понимания творчества новой жизни. Конечно, никакой дьявольщины быть не должно, но экстаз — без этого, извините, никуда. Другое дело, что, скорее всего — оно не в этой падшей жизни, а когда уже у нас будут новое небо и новая земля (без комментариев), но всё равно, без «оргийного экстаза», без выхода из себя, в котором человек, по мысли Бердяева, единственно себя и находит, обойтись совершенно невозможно. И когда такие выходы из себя потерпели крах, причём как житейский, так и творческий, философ предпочёл об этом промолчать.

И вот тут мы подходим к самому главному: творчество, вроде бы уносящее человека в заоблачные выси, прочь от грешной земли, самыми тесными, можно сказать, родственными узами связано со скукой.

Зачем нужно докапываться до мышей

Это лучше всего знают поэты. О Пушкине Бердяев чего только не написал в своём «Смысле творчества», но опять-таки умолчал, что «наше всё» искало смысл в том числе (если не в первую очередь) в скуке. Мы уже цитировали самые известные строчки из «Стихов, написанных ночью во время бессонницы» — про парок и мышей. Но там ведь есть и продолжение:

Жизни мышья беготня…

Что тревожишь ты меня?

Что ты значишь, скучный шёпот?

Укоризна или ропот

Мной утраченного дня?

От меня чего ты хочешь?

Ты зовёшь или пророчишь?

Я понять тебя хочу,

Смысла я в тебе ищу.

Отсюда тянется прямая дорога и к ахматовскому циклу «Творчество» (говорящее название, не так ли?) с его прославлением поэзии именно как наследницы житейского сора, как экстракта бессонницы, и к Бродскому, читающему свою «Похвалу скуки» не кому-нибудь, а собственным выпускникам, которые, наверное, больше ожидали разговора про экстазы и дерзновения.

Пускай Бердяев опять же ничего этого не мог знать, но ведь и Пушкина было уже достаточно. Александр Сергеевич не отличался особой склонностью к философскому вопрошанию, а тут вдруг забеспокоился, и вы только посмотрите, как далеко зашёл — в буквальном смысле слова до мышей до…бался: подайте ему смысл, да и всё тут!

Пушкин гениально почувствовал то, что скука и есть наиболее оголённое и настоятельное требование смысла. Другое дело, что она также сигнализирует о его утрате или отсутствии. Но это не противоречие, это — диалектика, в которой противоположности сходятся. Например, скука есть момент наиболее убедительного переживания бытия (от неё, как от бессонницы, не отвертеться), и в то же время это его, бытия, нулевой уровень, потому что в скуке ровным счётом ничего не происходит. Но именно через это ничто она и наследует миру до момента его творения, она — предвкушение творения, и отсюда её интимно-родственная с ним связь. Положим, Бердяев мог быть не слишком чувствителен к поэзии, мог позабыть о стихах Пушкина, но ведь о творчестве из ничего он в своей книге говорит постоянно — так почему бы не сказать и о скуке? Вот в чём причина наших к нему приставаний.

Философ, когда ему это надо, от христианской мистики легко переходит к Каббале. Но и тут он почему-то не счёл нужным упомянуть, быть может, самую смелую у каббалистов версию творения — так называемый цимцум. Великий Ицхак Лурия некогда задался вопросом — если Бог вездесущ, если нет ничего, кроме Бога, то как появился мир, который не есть Бог? А главное, как Господь сотворил этот мир из ничего, если никакого Ничто просто не существовало?

Лурия пришёл к выводу, что Бог должен был как бы освободить в Себе самом место, куда бы можно было потом вернуться в акте Творения. Иными словами, цимцум — это ссылка, изгнание в самого себя. Это сжатие и умаление, движение внутрь, которое с неизбежностью предшествуют раскрытию себя вовне. Это всё равно, как если бы Господь заскучал.

И всего интереснее, что для человека скука — это его личный (и вместе с тем богоподобный) цимцум. В скуке человек выпадает из мирской жизни, вернее, в нём высвобождается место, этой жизни неподвластное, некая очень плотная пустота, которая, обессмысливая мир вокруг, тем самым настаивает на поисках настоящего смысла, больше того, уже по одному только праву наследования настаивает на творчестве.

И вся острота, вся насущность бердяевской книги сегодня как раз и состоит в её молчаливом (причём не так уж и важно, вольном или невольном) приглашении к скуке, больше того — в необходимости своеобразного откровения скуки. Понятно, что ни о каком творчестве новой жизни тут ещё речь не идёт. Но она тем более не идёт о нём и в сегодняшнем мире, где по-прежнему полнота интенсивности (одержимости) остаётся единственным критерием полноты жизни, а скука — досадным ослаблением напряжения. Но чем интенсивнее ритм, чем плотнее график, тем обычно меньше в нём смысла. Неудивительно, что самый интенсивный и экстатический на сегодня дискурс — реклама — есть в то же время и самый бессмысленный. «Она, — пишет Мишель Ульбек, — продолжает совершенствовать средства передвижения для людей, которым некуда ехать, потому что они нигде не чувствуют себя дома; создавать новые средства связи для людей, которым уже нечего сказать друг другу; облегчать контакты между существами, которым уже не хочется общаться с кем бы то ни было». И это именно она, сама того не сознавая, всеми силами убеждает нас, что обладание теми или иными вещами уже есть некое творчество бытия, ещё раз подчеркнём — бытия экстатического. Отсюда все эти взрывы вкусов, свежее дыхание, способное заковать реку льдом, неземной восторг по поводу чашки чая или кофе и т.п. Конечно, не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы во всём этом половодье чувств увидеть банальный мираж в пустыне. Но и в жизни реального содержания не больше, а смысла — нет и подавно.

Скука на сегодня — едва ли не единственная убедительная реальность, реальность, принципиально взывающая к смыслу, причём с такой силой, которой даже самые последние циники отрицать не в силах, хотя бы потому, что им тоже случается скучать.

К этой реальности сегодня и следует обратиться. В первую очередь тем, кто имеет смелость называть себя творцами.

Текст подготовлен для